悩んでいる人

悩んでいる人フリーダムって自由設計でおしゃれだけど、結局どうなの?

高いって聞くし、後悔してる人もいるのかな?

この記事を読んでいるみなさんは、そんなモヤモヤを感じている方も多いのではないでしょうか。

自由設計の家って魅力的。でもその分、難しさも感じますよね。

特にフリーダム(旧フリーダムアーキテクツ)のような設計事務所スタイルの会社に惹かれつつも、「ちょっとハードル高いかも…?」と感じている方も少なくないと思います。

でも、自由設計を楽しみたい人にとって、フリーダムは本当に魅力的な選択肢といえるでしょう。

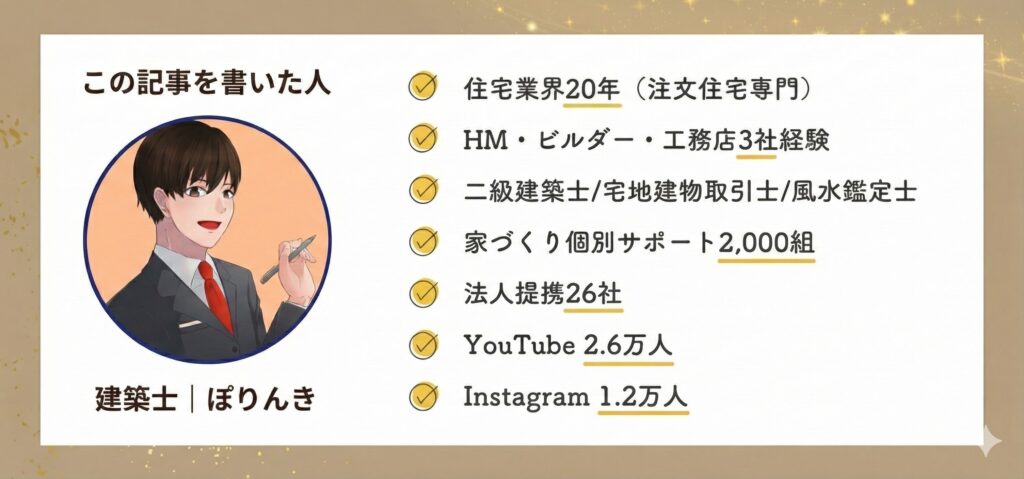

この記事では、建築士で元ハウスメーカー社員の筆者ぽりんきが、FREEDOM株式会社(旧フリーダムアーキテクツ)(以下フリーダム)の注文住宅を検討している方向けに、「後悔しないための判断ポイント」や「費用感」「向き不向き」「満足している人の共通点」など、リアルな情報を丁寧に解説します。

- フリーダムの設計スタイルや進め方の特徴

- よくある後悔ポイントとその回避策

- 坪単価の目安や費用が上がる理由

- 向いている人・向いていない人の特徴

- 満足度の高い人が実践していた5つの姿勢

この記事を読めば、フリーダム(旧フリーダムアーキテクツ)が「自分たちに合う選択肢かどうか」を見極められるようになります。

自由設計の魅力とリスクをきちんと整理して、納得の家づくりにつなげましょう。

ぜひ、最後までご覧ください。

紹介割引実施中!

下記ボタンから希望する住宅会社に

お問い合わせで…

【紹介割引】で理想の住宅が建築可能!

本体価格の3%前後が目安なので90~150万近い割引になることも!!

浮いたお金でオプションを追加したり、最新家電を購入したりと選択肢が広がるので使わないのは完全に損です!!

紹介割引は「当サイト限定」ですので先着枠が埋まる前にお早めに登録くださいね!

紹介可能なハウスメーカー

- ヤマダホームズ

- 桧家住宅

- パパまるハウス

- アキュラホーム

- アイ工務店

- 住友不動産

- ミサワホーム

- トヨタホーム

- ヘーベルハウス

- パナソニックホームズ

- 三井ホーム

- 積水ハウス

【地域ハウスメーカー】

- シアーズホーム/シアーズホームバース(九州全域)

- クレバリーホーム(*神奈川/鳥取/島根/広島のみ)

- 飛鳥住宅(石川県金沢市)

- きゅあホーム(福岡県宗像市)

- 辰巳住研(福岡県古賀市)

- ゼルコバデザイン(大阪府高槻市)

- モリケンハウス(滋賀県大津市)

- アールギャラリー/アールプランナー(愛知/東京/一部:岐阜/三重/神奈川/埼玉)

- アッシュホーム(愛知県稲沢市)

- イトコー(愛知県豊川市)

- WITHDOM (ウィズダム)建築設計(福岡、鹿児島、広島、愛知、長野、静岡、長野、神奈川、岐阜、埼玉、千葉)

- SAWAMURA(澤村)建築設計(滋賀、福井)

- 彩(いろどり)ハウス(いのうえ工務店:埼玉、群馬、栃木)

- オフィスHanako(オフィスはなこ:新潟)

- レスコハウス

※先着順&人数に限りがあります

お早めにお申し込みください。

*割引が存在しない会社もあります

フリーダム(旧フリーダムアーキテクツ)とは?|設計思想と仕組みを解説

画像:FREEDOM企業情報

建築家と家を建てるって、なんだか敷居が高そう…

そう思っている方にこそ知っていただきたいのが、フリーダム(旧フリーダムアーキテクツ)という設計会社です。

“建築家との家づくり”を、もっと気軽に・自由に・楽しく。 そんな想いからスタートしたのがFREEDOM株式会社(旧フリーダムアーキテクツ)です。

この章ではフリーダムのルーツや設計体制、 そして他のハウスメーカーと何が違うのかを整理していきます。

創業のきっかけと企業理念

フリーダムの始まりは、1995年の阪神・淡路大震災でした。 「命を守る家を、誰もが納得できる形で届けたい」という想いから、個人の設計事務所として誕生。 1996年に神戸で法人化され、現在は東京を本社に全国展開しています。

【社名の由来 】

「FREEDOM」は”設計の自由”・”住まい方の自由”・”人生の自由”、すべての自由を尊重する姿勢から名付けられています。

完全自由設計の仕組みと特徴

フリーダム最大の特徴は「完全自由設計」。

プランも外観もゼロからつくる、本当のオーダーメイド住宅です。

多くのハウスメーカーでは、自由設計にある程度の枠があります。

- あらかじめ用意されたベースプランをもとに間取りを微調整

- 外観デザインは、カタログから既成パターンを選択

一方、フリーダムは、

- 敷地条件やライフスタイルに合わせて、間取り・外観・素材までゼロから自由に設計可能

設計士との距離感と体制

フリーダムでは初回のヒアリングから設計士が担当します。

営業担当を挟まず、プロと直接対話しながら進められるのが特徴です。

- ニュアンスのズレが起きにくい

- 要望が即座に図面に反映される

- 打ち合わせが“深く濃く”なる

工務店との分離発注ってどういうこと?

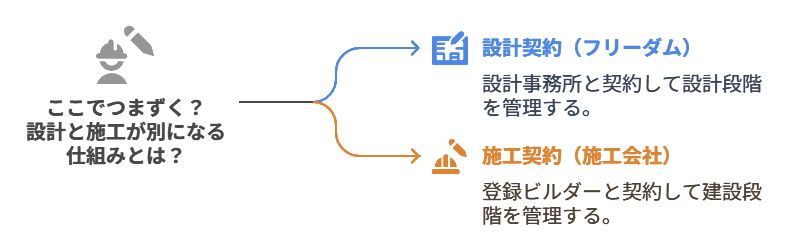

フリーダムは設計に専念し、施工は提携する地元工務店に依頼する「設計施工分離方式」を採用しています。

「設計と施工が別々になる仕組み」は、フリーダムを検討する上で必ず押さえておきたいポイントです。

じつはフリーダムでの家づくりで、「どこに何を頼めばいいのか分からなかった」という声がよく聞かれます。

その原因のひとつが、「設計と施工の契約先が別になる」という点。

仕組みとしてはシンプルですが、最初にイメージを持っておくことで、その後の打ち合わせもスムーズに進められます。

以下の図で、関係の全体像をチェックしてみましょう。

【図解】分離発注方式の仕組み

- 設計に集中できるため自由度が高い

- 工務店の選定に融通がきく(比較見積もりも可)

- 設計と施工の調整を施主も一部担う必要あり

- トラブル時の責任範囲がやや分かれる

他のハウスメーカーと何が違うのか

「自由設計って、他の会社でもやってるでしょ?」と思う方も多いかもしれません。 でも、実は“自由度の質”に大きな差があります。

| 比較項目 | フリーダム(旧フリーダムアーキテクツ) | 一般的なハウスメーカー |

| 設計自由度 | 完全自由(ゼロから設計) | 既存プランを調整 |

| 担当者体制 | 設計士と直接対話 | 営業→設計へ伝達 |

| 外観デザイン | 敷地条件に応じて自由に設計 | カタログ選択式 |

| 施工体制 | 提携工務店(選定可能) | 自社施工が中心 |

家づくりに「自由」と「対話」を求めるなら

フリーダムは、「建築家との家づくり」を誰もが実現できるように設計された会社です。

完全自由設計・設計士との直接対話・柔軟な施工体制といった仕組みが、 住まう人の“理想の暮らし”をゼロから形にする力になります。

会社の詳細や拠点一覧については、フリーダムの会社情報ページもぜひご覧ください。

\ 無料・たった1分・建築士が監修 /

フリーダム(旧フリーダムアーキテクツ)で後悔の理由は?よくある失敗例とその原因を解説

フリーダムを選んだ人が「しまった…」「思っていたのと違った」と感じた本当の理由、知っていますか?

ここでは実例から見えてきた“よくある落とし穴”を整理します。

想像以上に打ち合わせが大変だった

フリーダムの家づくりは「ゼロからつくる完全自由設計」です。

そのため、以下のような多岐にわたる要素を自分で決めていく必要があります。

- 間取りの構成や動線

- 収納や設備の仕様

- 外観や窓の位置

- 壁材や床材の色・質感

- コンセントや照明の配置

要望が多ければ多いほど打ち合わせも増え、予定していたよりもはるかに時間がかかることに。

特に共働き世帯や育児中の家庭では、打ち合わせに毎週末を取られて疲弊してしまったという声もありました。

実際に、口コミ掲示板マンションコミュニティでも「回数が多くて負担だった」「毎回の打ち合わせが長くてきつかった」といった投稿が見られました。

- 事前に優先順位や要望リストを整理しておく

- 毎回の打ち合わせにゴールを設定し、記録を残す

- 初回の段階で打ち合わせ回数や期間の目安を確認

デザインにこだわりすぎて暮らしにくくなった

「せっかく建てるなら、見た目にもこだわりたい」と思うのは自然なことです。

フリーダムは設計士の提案も洗練されており、美しい家を実現できます。

しかし、機能性とのバランスを欠くと、日常生活に不便が生じることもあります。

- 壁面収納を省いた結果、モノがあふれる

- 仕切りを減らしたことで音やニオイが広がる

- 吹き抜けや大開口で冷暖房効率が落ちた

デザインと機能性のバランスを取らないと、「住みにくいおしゃれな家」になってしまうリスクがあります。

- 将来の暮らし(家族構成・老後)まで見据えて設計する

- 「日常生活で困らないか?」の視点で一度立ち止まる

- 設計士に生活動線・収納計画を重視してもらうよう依頼する

こだわりすぎて予算オーバーになった

自由設計では、「やりたいこと」が次々に増えていきます。

初期の見積もりでは収まっていたものの、打ち合わせを重ねる中で以下のような変更が加わり、最終的に数百万円単位の追加費用が発生するケースもあります。

- キッチンをハイグレードに変更

- 造作収納や造作洗面台を追加

- 外壁を塗り壁にグレードアップ

- 床材を無垢フローリングに変更

- 設計前に「上限予算」を家族内で明確に決めておく

- 初期の段階で「削れる部分」と「死守したい部分」を仕分け

- 打ち合わせごとに見積もり差分をチェックし、冷静に判断

設計士との相性が合わなかった

フリーダムでは設計士が担当窓口となるため、その人との相性が家づくりの満足度を大きく左右します。

相性が悪い場合には…

- 要望が伝わりにくく、修正のたびにストレス

- 提案の方向性が自分の理想とずれている

- 打ち合わせの進行がスムーズにいかない

打ち合わせを重ねるほど不満が募ることになります。

- 初期の提案段階で相性を見極める意識を持つ

- 遠慮せず担当変更の希望を伝える勇気も必要

- 希望やイメージは文章や画像で明確に共有する

後悔しないために|設計前に整理しておきたい4つの視点

これまで紹介したような後悔の声は、突き詰めていくと“準備不足”に起因していることが少なくありません。

自由度の高いフリーダムの家づくりでは、「何を・どう決めるか」が住まいの完成度を大きく左右します。

だからこそ、設計に入る前に次の4つの視点を整理しておくことが大切です。

- 自分たちの暮らしに本当に必要なものは何か

- 「どんな生活を送りたいのか」「何を優先したいのか」を、家族でざっくり話し合う

- 具体的な要望がなくても、「こういうのは嫌」という逆の視点から整理してもOK

- こだわりと妥協の境界線を明確にする

- 「ここは絶対に叶えたい」

- 「ここはコストや提案次第で妥協してもよい」

※ この境界線を先に決めておくことで、打ち合わせのたびに迷わず判断できます。

- 予算の“限界ライン”を家族で共有しておく

- 「理想」と「現実」を見失わないために、初期段階から“予算の上限”を意識

- 数百万円単位の追加が起きやすい自由設計だからこそ、家族間でも線引きを明確に

- 担当者にどんな関わり方を求めたいか

- 丁寧に寄り添ってほしいのか、テンポよく決めたいのか

- ライフスタイルや価値観にフィットする提案をしてくれるか

※ 担当者との距離感も、満足度を左右する大きな要素です。

次章では、こうした後悔を避けるために、どんな準備や進め方が効果的なのかをさらに掘り下げていきます。

後悔しないために|自由設計で失敗しない進め方5選

フリーダムのような完全自由設計の家づくりは、理想を形にできる魅力がある一方で、「決めることが多すぎる」「理想が空回りする」といった落とし穴も存在します。

失敗した人と成功した人、その違いは「知識」より「姿勢」でした。

自由設計で後悔しないために、押さえておきたい5つのヒントをご紹介します。

1. ゆずれない条件を最初に明確にしておく

自由設計では「何でもできる」がゆえに、あれもこれもと選択肢が増えて決断が進まなくなることがあります。

選択肢が多すぎると疲れてしまい、本来の目的を見失いがちです。

- 絶対に譲れない条件(例:採光、収納、家事動線)

- 予算的に抑えたい箇所(例:外構、設備グレード)

- 好みに合ったデザインの方向性(例:ナチュラル系、モダン系)

2. 打ち合わせにはゴールと記録を

打ち合わせが長引いたり、何を決めたか曖昧になる原因の多くは「目的のあいまいさ」です。

自由設計だからこそ、“どこかで決めきる”姿勢が求められます。

- 打ち合わせ前に「今回決めること」を明確にする

- 議事メモを残す(設計士任せにせず、自分でも記録)

- 決めきれない項目は“保留リスト”として整理する

3. 設計士とのコミュニケーションの質を高める

自由設計の家づくりでは、設計士との関係性が完成度を大きく左右します。

すれ違いの原因は、技術よりも“伝わっていないこと”にあるケースがほとんどです。

- 要望を言葉だけでなく、画像やイラストでも共有

- 不安な点はその都度質問し、曖昧なままにしない

- 担当者との相性が気になる場合は早めに相談する

4. 暮らしの動線と時間軸で設計を見る

図面上で問題なさそうに見えても、実際の生活に落とし込むと不便に感じるケースがあります。

それは「空間の広さ」よりも「暮らしの流れ」を見落としているからです。

- 洗濯→干す→たたむ→しまうの動線を確認

- 朝の混雑タイムにトイレ・洗面が重ならないか

- ベビーカーや買い物の動線はスムーズか

5. 一緒につくる姿勢を持つ

自由設計とは、「すべてを自分で決めること」ではなく、「設計士と一緒に選び進めていく」プロセスです。

- 自分の想いやライフスタイルを丁寧に共有する

- 提案に対して遠慮せず意見を伝える

- 決めきれないときは、プロと一緒に考える姿勢を持つ

こだわりをカタチにするために大切なこと

自由設計の魅力は、「暮らしに合わせてゼロからつくれること」です。

でも、その分だけ判断の連続と向き合う必要があります。

- 自分たちの暮らしに合った“優先順位”を持つ

- 判断に迷わないための“軸”を決めておく

- 設計士と対話しながら、“一緒に考える”姿勢を忘れない

自分たちらしい家づくりを楽しむためには、予算とのバランスも欠かせません。

次の章では、フリーダムの費用感やコストの考え方について解説していきます。

\ 無料・たった1分・建築士が監修 /

フリーダム(旧フリーダムアーキテクツ)の費用感をチェック|坪単価・見積もり・コスパの真実

自由設計って高そう…

そんなイメージを持つ人は少なくありません。実際、フリーダムの家は価格帯としては中〜高価格帯に位置します。

それは「高級志向」だからではなく、設計の自由度や提案の柔軟さに費用が反映される構造であるためです。

この章では、フリーダムの坪単価や費用の考え方、住友林業・一条工務店との違いも含めて、「実際いくらかかるのか」「何にお金がかかるのか」を整理していきます。

フリーダムの坪単価はどれくらい?

フリーダムの坪単価は、建物本体価格ベースで税別90万〜110万円程度が中心です(2024年時点)。

ただしこの金額には、あくまで建物本体のみが含まれています。実際に必要な費用は以下の通りです。

- 設計費(通常は数十万〜数百万円)

- 付帯工事費(外構、地盤改良、給排水工事など)

- 諸経費(申請・登記費用、ローン事務手数料など)

- 消費税

なかでも設計費は、工事費の12〜15%前後が目安となります。

たとえば工事費が3,000万円の場合、設計料はおおよその目安として360万〜450万円を見込んでおくとよいでしょう。

- 本体価格:約2,700万円

- 総額:約3,300万〜3,800万円前後になるケースが多く見られます。

なぜ費用が上がりやすいのか?

フリーダムの強みである「完全自由設計」は、裏を返せば「自分のこだわりがそのままコストになる」ということです。

以下のような要素が重なることで、当初の予算から上振れしやすくなります。

- 素材にこだわる:無垢材や自然素材、塗り壁、輸入建材など

- 空間に余白を持たせる:吹き抜け、大開口、天井高を活かした空間構成

- 細部まで造作する:造作収納・洗面台・家具など一点物の設計

また、設計が複雑になると施工難度も上がり、工務店側の施工費用・工期が増えることも一因です。

- 最初から「絶対こだわりたい箇所」と「削れる箇所」をリストアップ

- 打ち合わせごとに「この変更はいくら増えるか」を確認

- 設計士に「コストも意識して進めてほしい」と伝える

他社と比べて高い?安い?コスパはどう?

価格帯だけで見ると、フリーダムは中〜高価格帯に位置しますが、それは設計の柔軟性や設計士との対話の濃さに起因します。

以下は、住友林業・一条工務店との比較表です。

| 項目 | フリーダム(旧フリーダムアーキテクツ) | 住友林業 | 一条工務店 |

| 坪単価(設計料込み想定) | 約90万〜110万円 | 約85万〜100万円 | 約70万〜90万円 |

| 設計料の扱い | 設計料は別(工事費の12〜15%) | 設計料込み(社内設計士) | 設計料込み(標準仕様) |

| 設計の自由度 | 完全自由設計 | 高いが構造制限あり | 低め(標準プランの応用) |

| 契約方式 | 分離発注(設計と施工が別契約) | 一括請負 | 一括請負 |

| 担当体制 | 建築士が設計〜監理まで担当 | 営業+設計士が分業 | 営業主導・標準提案型 |

| 向いている人 | こだわり重視/建築士と考えたい人 | デザインと自由度を両立したい人 | 性能・効率・価格のバランスを重視する人 |

分離発注の費用構造も理解しておく

フリーダムは設計専門の会社で、施工は別の提携工務店に依頼する「設計施工分離方式」を採用しています。

- 設計費はフリーダムに支払い

- 工事費用は提携の工務店に直接支払い

- 工務店の選定や比較も可能(地域や条件による)

この方式は、設計に専念できる反面、施工者との連携や進行管理の調整に施主側の理解が求められます。

- 設計と施工の役割分担を理解しておく

- 提携工務店の評判や過去事例を事前に確認する

- 打ち合わせ時点で施工側の意見も聞けるかを確認する

“高いか安いか”より、“納得できるかどうか”

自由設計の家づくりでは、こだわりや工夫がそのまま費用に反映される仕組みだからこそ、価格以上の意味を見出せるかが重要です。

- 坪単価ではなく「総額」で費用を把握する

- 自分たちのこだわりポイントと抑えるポイントを明確にする

- “安い・高い”ではなく、“納得できるかどうか”を基準にする

コスト感を踏まえたうえで、次は「この家づくりが自分たちに合うのか?」を一緒に整理していきましょう。

フリーダム(旧フリーダムアーキテクツ)に向いている人・向いていない人|相性チェックリスト

「建築家と一緒に家をつくる」という言葉には憧れを感じるものの、実際にフリーダムの家づくりが自分に合っているのかどうか、判断に迷う方も多いのではないでしょうか。

ここでは、フリーダムの仕組みや設計スタイルの特徴をもとに、向いている人・向いていない人の傾向を整理します。チェックリストも活用しながら、ご自身の家づくりスタイルと照らし合わせてみてください。

フリーダムに向いている人の特徴

フリーダムは、「自由」と「対話」を大切にした家づくりが特徴です。そのため、次のような価値観を持つ人には非常に相性が良いといえます。

- 家づくりそのものを“プロジェクト”として楽しめる

- 間取りやデザインに強いこだわりがある

- 細部まで納得して進めたい(妥協したくない)

- 設計士と直接対話しながらプランを練っていきたい

- 「この土地に合った家をつくりたい」という想いが強い

フリーダムに向いていない人の傾向

一方で、以下のような考え方を重視する方にとっては、フリーダムの進め方が合わない(もしくは負担に感じやすい)こともあります。

- 打ち合わせや決断の回数を最小限にしたい

- 標準プランの中から選ぶほうが気楽

- 性能やコストパフォーマンスを最優先にしたい

- 共働き・子育てで時間が限られている

- 「プロに任せておけば大丈夫」と思いたい

判断に迷ったときのチェックポイント

| 判断の軸 | フリーダム向き | 他社(規格住宅)向き |

| 設計の自由度 | 自由にやりたい | 標準プランでも十分 |

| 打ち合わせの手間 | 楽しめる | 最小限にしたい |

| デザインへのこだわり | 強い | ほどほどでOK |

| コスト感覚 | 柔軟に調整したい | 初めから確定しておきたい |

| 設計士との対話 | 大歓迎 | 営業窓口で十分 |

“楽しめるかどうか”が、判断の分かれ道

家づくりにおいては、「どんな会社を選ぶか」よりも、「どんなスタンスで関わりたいか」が重要です。

- 手間や時間をかけてでも、自分たちらしい家を形にしたい

- 設計の過程も含めて、家づくりそのものを楽しみたい

- パートナーとして建築家と協力しながら進めていきたい

こう思えるなら、フリーダムの自由設計はきっと大きな価値をもたらしてくれるはずです。

逆に、

- 忙しさや不安から、「おまかせ」にしたい気持ちが強い

- 予算や効率を最優先にしたい

- あまりこだわりがないほうだと思う

という場合は、まずはその“温度感”を大切にして、違うスタイルの会社も含めて比較検討してみましょう。

次の章では、フリーダムでの家づくりを成功させた方に共通する5つの“姿勢”をもとに、後悔しないための進め方のヒントをお届けします。

\ 無料・たった1分・建築士が監修 /

満足した人に学ぶ|家づくりの5つの心得

自由設計の家づくりで「やってよかった」と心から思えた人たちは、どんなふうに取り組んでいたのでしょうか?

ここでは、フリーダムで実際に家を建てた施主の声から、“満足度を高めた姿勢”をひも解きます。

1. 設計士との信頼関係を築く姿勢

“この人なら任せられる”と思えるまで、何度でも話し合っていた。

出典:CASE577 紬の家

「プランは何度も変更して、かなり時間がかかりました。でも嫌な顔をせず対応してくれたのは嬉しかったですね。」

「収納では“高さと奥行き”までこだわりました。前の家でA4サイズがうまく収まらなかった経験があって…今回はぴったり納まるように設計してもらえました。」

2. 優先順位を決め、譲るところは譲る姿勢

“全部”は叶えられない。だからこそ、譲れない軸を持っていた。

3. 「好き」をとことん追求する姿勢

何より、“自分らしさ”を優先していた。

「初めて相談した日に、“住みやすさを取っ払って、好きにやってください”と伝えました(笑)」

「いずれ思春期を迎える子どものために、部屋を通らずにベランダに出られる“橋”も絶対に作りたいと思っていました。施工事例を参考に、光を通す素材にこだわりました。」

土地の高低差を活かした大胆な設計。

玄関から裏の敷地へつながる“路地”や、リビングから吹き抜けに向かって抜けるもう1本の“屋内路地”など、訪れた人が驚くような仕掛けを取り入れた家です。

4. 小さな不安も“今のうちに”相談する姿勢

遠慮せずに聞く。それが、あとあと満足するコツだった。

「大きな水槽を置く予定だったので、構造的に大丈夫なのか何度も確認しました。そのたびに丁寧に説明してもらえたことで、不安なく進められました。」

「キッチンも、娘と一緒に料理できるように広く設計してもらいました。今では、家族全員で集まれる場所になっています。」

「老後の暮らしやすさを考えて、レストランなどで使われる荷物用のリフトを取り入れました。

我が家では“昇る君”と呼んでいます。2階が生活の中心なので、食料品やゴミ出しにとても重宝しています。

階段をストレートにしたのも、将来的に昇降椅子を設置できるようにするためでした。」

5. プロセスそのものを楽しむ姿勢

完成だけがゴールじゃない。“できていく過程”も楽しんでいた。

出典:CASE577 紬の家

「都心部で家づくりをする場合、庭が設けられないことが多いと思います。

そのような場合は、バルコニーや屋上を緑化して、くつろぎの場にするのがおすすめです。

我が家は広めのバルコニーでガーデニングを楽しんだり、ハンモックで子どもたちと水遊びをしたり、至福の時間を過ごしています。」

試行錯誤を重ねながらも、「どんなふうに暮らしたいか」を夫婦で丁寧に話し合い、形にしていったNさん。

住まいが完成した後も、家族の笑い声とともに、その想いは育まれ続けています。

家づくりを楽しめた人たちに共通していたこと

満足している人たちに共通していたのは、「完璧な設計」や「高性能な設備」よりも、”自分たちの暮らしや価値観としっかり向き合っていた姿勢”でした。

- 設計士との信頼関係

- 優先順位の明確化

- 暮らしのシミュレーション

- 疑問や違和感を放置しないこと

- 家づくりの過程を前向きに楽しむ気持ち

こうした姿勢が、同じフリーダムという仕組みを使っても、“後悔する家”と“誇れる家”の違いを生み出していたのです。

後悔しないために|判断ポイントと最終アドバイス

ここまで、フリーダムで家を建てる際に知っておくべき失敗例・費用感・向いている人の特徴・成功する工夫までを詳しく見てきました。

では、フリーダムを選ぶべきかどうか、最終的にどのように判断すればいいのでしょうか?

後悔を防ぐために、次の4つの視点で整理しておくことをおすすめします。

① 自分が“どこまで自由に設計したいのか”を明確にする

フリーダムの最大の特徴は、ゼロから自由につくる設計スタイルです。

その反面、決めることが多く、主体性と判断力が問われます。

「任せたい」より「一緒に考えたい」気持ちが強い人に向いています。

② 家づくりにどれだけ時間と熱量をかけられるかを考える

設計期間は一般的なハウスメーカーより長く、打ち合わせの回数も多くなります。

忙しい中でも時間をつくって対話を重ねる“覚悟”があるかどうかが、満足度を左右します。

③ 費用は“総額”で把握する

坪単価に惑わされず、設計費・付帯工事費・諸経費を含めた総額ベースでの予算感覚を持つことが大切です。

途中で費用が膨らまないように、打ち合わせのたびにコストの確認を欠かさないようにしましょう。

④ 「誰とつくるか」に価値を感じられるかどうか

フリーダムは、ただの“発注者と設計士”という関係ではなく、施主と建築家が対話しながら一緒に空間をつくっていく家づくりです。

このプロセス自体を楽しめる人にとっては、他にはない価値ある体験となります。

判断の視点が少し見えてきたら、実際の事例も参考になります。次章でご紹介します。

フリーダム(旧フリーダムアーキテクツ)の設計事例|人気デザイン3選

都市部での住宅設計において、フリーダムは狭小地や変形地に対応した独創的なデザインで多くの実績を持っています。

以下に、都市部で特に人気のある住宅事例を3つご紹介します。設計力と個性の融合によって「自分たちらしさ」を実現した好例です。

CASE720|S×S|広がりのある都市型狭小住宅

|   |

限られた敷地面積を最大限に活かし、都市部の狭小地でも開放感を実現した3階建て住宅です。

上下階をつなぐ吹き抜けと、適所に配置された大きな窓によって、明るさと広がりを両立しています。

- 吹き抜けを活かした縦方向の開放感ある空間構成

- 周囲に建物がある中でも、大きな窓から自然光をしっかり確保

- シンプルで洗練された都市型ミニマルデザイン

▶ 都市の狭小地でも、「狭さ」を感じさせない設計力が光る好例です。

出典: CASE720 S×S|広がりのある都市型狭小住宅

CASE612|たなのいえ|3階建て7フロアのワンルーム空間

|   |

縦方向の空間活用を極めた、3階建て7層構成の都市型住宅です。

スキップフロアによって空間にリズムが生まれ、限られた敷地でも広がりと変化を楽しめる設計。

吹き抜けと窓の配置も工夫され、自然光を取り込みながら各フロアが緩やかにつながる立体的な住空間が実現しています。

- 3階建てながら7層構成のスキップフロアを採用

- 各フロアが緩やかにつながり、視線と動線に奥行きと広がりを演出

- 狭小地でも豊かな空間体験を可能にする立体構成

▶ 都心部の限られた敷地でも、自由設計でここまでできる!そんな可能性を感じさせる1棟です。

CASE455|圧倒的なスケールを内包するオリエンタルな邸宅

|   |

|   |

都市部の住宅地にありながら、贅沢なスケール感と上質な素材使いを両立した邸宅です。

建物中央に設けた中庭や吹き抜けを通じて、光・風・視線が抜ける設計となっており、プライバシーを守りながらも開放的な空間を実現。

ディテールや素材にもこだわり、重厚感と繊細さが共存する、唯一無二の住まいとなっています。

- 中庭と吹き抜けにより、光や風を取り込みつつ高いプライバシー性を確保

- 外部からは閉じた印象、内部は明るくのびやかな空間構成

- 木・石・鉄など異素材を調和させたオリエンタルモダンな意匠

▶ デザイン性と居住性、そして“非日常感”を両立した都市型邸宅の好例です。

出典: CASE455 圧倒的なスケールを内包するオリエンタルな邸宅

デザイン事例を見てワクワクした反面、「でもちょっと不安かも…」という気持ちもあるかもしれません。

次の章では、そんな疑問や不安にお答えするQ&Aをご用意しました。

\ 無料・たった1分・建築士が監修 /

フリーダム(旧フリーダムアーキテクツ)|よくある質問(FAQ)

- 1. フリーダムは設計だけで施工はしてくれないのですか?

-

はい、フリーダムは設計専門の会社であり、施工は提携する地元の工務店が担当します。

この「設計と施工の分離方式」によって、設計の自由度が高く、複数の工務店から比較検討することも可能になります。 - 2. 設計料と施工費は別々にかかりますか?

-

はい、設計費と施工費はそれぞれ別にかかります。

設計費は通常、工事費の12〜15%が目安で、フリーダムに直接支払います。

施工費は工務店との直接契約となり、規模や仕様によって金額が変わってきます。 - 3. 初回相談やプラン提案は有料ですか?

-

初回の相談やプラン提案、概算見積もりまでは無料で対応してもらえます。

土地探しや資金計画なども相談可能なので、早い段階から気軽に相談してみるのがおすすめです。 - 4. 着工から引き渡しまで、どのくらいの期間がかかりますか?

-

一般的には、設計・確認申請を経てから着工し、引き渡しまで6〜8か月程度が目安です。

ただし、プラン内容や工務店のスケジュールによって変動するため、早めの打ち合わせが重要です。 - 5. 土地が狭かったり変形していても対応できますか?

-

はい、フリーダムは都市部の狭小地や旗竿地など、複雑な敷地条件での設計にも強みがあります。

実際に狭小住宅やスキップフロア住宅など、多くの設計実績があります。

まとめ|“後悔しない家づくり”は「自分を知ること」から始まる

フリーダムで建てることが正解かどうかは、スペックや価格ではなく、「自分の暮らしに合っているかどうか」で決まります。

最後に頼れるのは、自分自身の感覚と優先順位。それを丁寧に見つめ直すことが、後悔のない家づくりにつながります。

自由設計という魅力の裏にある責任と覚悟。

それを理解したうえで臨めば、フリーダムはきっと、あなただけの“最高の一邸”を叶えてくれるはずです。

“後悔のない家づくり”は、あなた自身が見つけていく答えの積み重ねです。

自分にとっての「納得の一邸」を選び取る視点が大切になりますね。

この記事が、その判断の一助になれば幸いです。

家づくりは下調べをせずに進めると完成後に「え?もっと良い会社あったじゃん!調べておけばよかった〜!」と後悔する人が続出します。

そのため、まずやるべきは

とはいえ、一つずつ調べていくのも大変なので、最近は、一度にカタログが取り寄せできる「一括資料請求サイト」が人気です。

しかし、一括資料請求サイトということもあり、サイト選びを間違えると、カタログが届かなかったり、強引な営業を受けることにもなります。

良質な資料請求サイトを利用して、まずは興味がある会社をピックアップしましょう。

この3つは、大手企業が運営しており、登録されている住宅会社は厳しい審査をクリアしている会社のみです。

そのため、カタログを取り寄せたからといって強引な営業をしてこないため、まずはカタログを集めて情報収集する家づくり初心者さんには大変メリットの大きいサービスです。

\ 間取り・見積書まで欲しいなら/

\ 営業電話はNG!慎重派のあなたへ/

\ とりあえず安い会社を知りたいなら/

ぜひ、信頼できる一括資料請求サイトを利用し、効率よく家づくりを進めてください。