悩んでいる人

悩んでいる人長期優良住宅の補助金、使えるなら絶対に使いたい。

でも、どんな種類があって、いつまでに申請すればいいんだろう?

もらえるはずの補助金をもらい損ねたくない…。

家づくりで利用できる補助金制度は、知っているかどうかで数百万円の差がつくこともある重要なポイントです。しかし制度の内容は複雑で毎年のように変わるため、正確な情報を掴むのは大変ですよね。

補助金には申請期限や細かい条件がありますので、まずは全体像を把握しておくことが大切ですよ。

この記事では建築士で元ハウスメーカー社員の筆者ぽりんきが、国土交通省や環境省の公式情報をもとに、長期優良住宅の補助金制度や優遇制度を活用して家づくりする方法をわかりやすく解説していきます。

受付期限や条件など注意すべき点もまとめているので、家づくりを本格的に始める前にぜひチェックしてみてくださいね。

- 2025年にもらえる補助金の最新情報

- 補助金以外に受けられる税金の優遇制度

- 認定後のメンテナンス義務と注意点

- 申請で失敗しないための具体的な流れと対策

- ZEHとの違い

紹介割引実施中!

下記ボタンから希望する住宅会社に

お問い合わせで…

【紹介割引】で理想の住宅が建築可能!

本体価格の3%前後が目安なので90~150万近い割引になることも!!

浮いたお金でオプションを追加したり、最新家電を購入したりと選択肢が広がるので使わないのは完全に損です!!

紹介割引は「当サイト限定」ですので先着枠が埋まる前にお早めに登録くださいね!

紹介可能なハウスメーカー

- ヤマダホームズ

- 桧家住宅

- パパまるハウス

- アキュラホーム

- アイ工務店

- 住友不動産

- ミサワホーム

- トヨタホーム

- ヘーベルハウス

- パナソニックホームズ

- 三井ホーム

- 積水ハウス

【地域ハウスメーカー】

- シアーズホーム/シアーズホームバース(九州全域)

- クレバリーホーム(*神奈川/鳥取/島根/広島のみ)

- 飛鳥住宅(石川県金沢市)

- きゅあホーム(福岡県宗像市)

- 辰巳住研(福岡県古賀市)

- ゼルコバデザイン(大阪府高槻市)

- モリケンハウス(滋賀県大津市)

- アールギャラリー/アールプランナー(愛知/東京/一部:岐阜/三重/神奈川/埼玉)

- アッシュホーム(愛知県稲沢市)

- イトコー(愛知県豊川市)

- WITHDOM (ウィズダム)建築設計(福岡、鹿児島、広島、愛知、長野、静岡、長野、神奈川、岐阜、埼玉、千葉)

- SAWAMURA(澤村)建築設計(滋賀、福井)

- 彩(いろどり)ハウス(いのうえ工務店:埼玉、群馬、栃木)

- オフィスHanako(オフィスはなこ:新潟)

- レスコハウス

※先着順&人数に限りがあります

お早めにお申し込みください。

*割引が存在しない会社もあります

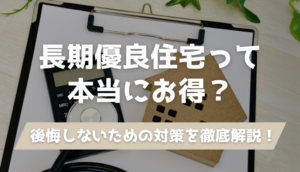

2025年にもらえる長期優良住宅の補助金はいくら?

住宅取得に関する国の補助金制度は、毎年のように見直され利用できる制度も変化します。

ここでは2025年現在で利用を検討できる制度と、過去に実施されていた主要な制度について、それぞれの内容を詳しく解説します。

- 子育てグリーン住宅支援事業

2025年11月14日まで受付 - 子育てエコホーム支援事業

終了 - 地域型住宅グリーン化事業

<2025年11月14日まで>子育てグリーン住宅支援事業

高い省エネ性能を有する住宅の取得を支援する制度で、長期優良住宅の認定を受ける場合、1戸あたり80万円の補助が受けられます。古い家を取り壊して建てる場合、取り壊し費用について20万円の補助も。

対象となるのは、申請時点において子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)です。

ただし、この制度は2025年11月14日で受付が終了する予定なので注意しましょう。

申請には着工前に事業者登録など所定の手続きが必要となるため、書類の準備や長期優良住宅の認定まで数カ月を要します。補助金を狙う場合は早めの準備が不可欠です。

補助金目的で焦って購入しなくても、お得にマイホームを買う方法はあります。もちろん、補助金と併用も可能です。

当サイト限定の「紹介制度」を使えば本体価格の3%前後(3,000万円の家なら90万円)が割引されます。気になるメーカーがあるか、チェックしておきましょう。

\ 無料・たった1分・建築士が監修 /

地域型住宅グリーン化事業

この事業は、施主が申請するのではなく、国に採択された地域の工務店などがグループを組んで利用する補助金制度です。

地域の木材を活用し、省エネルギー性能や耐久性に優れた木造住宅を建てる場合に、その費用の一部が補助されます。

もし地域の工務店での建築を検討している場合は、「地域型住宅グリーン化事業に参加しているか」を尋ねてみるのも良いでしょう。

<終了>最大100万円|子育てエコホーム支援事業

2024年に実施されていた「子育てエコホーム支援事業」は、子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とした主要な補助金制度でした。

しかし予算上限に達したため、現在は交付申請の受付を終了しています。

【注意】補助金は予算上限に達すると早期終了する可能性あり

国の補助金制度は、年度ごとに決められた予算の範囲内で運営されています。

補助金の活用を視野に入れている場合は、常に公式サイトで最新の予算執行状況を確認するか、建築を依頼する事業者に進捗をこまめに確認することが重要です。

補助金だけじゃない!長期優良住宅の3つの税金優遇メリット

長期優良住宅のメリットは、補助金だけにとどまりません。

住宅ローン控除や固定資産税といった、入居後に影響する税金の優遇措置も生涯の総支払額を大きく左右します。

ここでは具体的にどのような税金が、どのくらい優遇されるのかを詳しく見ていきましょう。

| 税金の種類 | 優遇措置の内容 |

| 所得税(住宅ローン減税) | 【控除対象額の拡充】 長期優良住宅:4,500万円 子育てor若者夫婦世帯:5,000万円 |

|---|---|

| 所得税(投資型減税) | 性能向上にかかった費用相当額の10%(上限650万円)を所得税額から控除 |

| 登録免許税 | 不動産登記にかかる税率引き下げ |

| 不動産取得税 | 課税標準からの控除額が増額 |

| 固定資産税 | 【税減額期間の延長】 長期優良住宅:5年間 マンション:7年間 |

税金メリット1_所得税|住宅ローン減税の控除額が拡大

長期優良住宅の場合、この控除の対象となる借入限度額が一般の住宅よりも大きく設定されているため、結果として控除される税額も多くなります。

2025年12月31日までに入居する場合、一般の新築住宅の限度額が3,000万円であるのに対し、長期優良住宅では4,500万円に引き上げ。さらに、子育て世帯または若者夫婦世帯が取得する場合には、限度額が5,000万円まで拡大されるという手厚い優遇が用意されています。

これは、性能強化にかかった費用相当額(上限650万円)の10%を、その年の所得税額から直接控除できる制度です

併用はできないので、住宅ローン減税と投資型減税のどちらか一方を選択する形になります。

税金メリット2_固定資産税|減額期間が「+ 2年」延長

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人に課される市町村税です。

一般的な一戸建て住宅の場合減額期間は3年間ですが、長期優良住宅の認定を受けると5年間に延長。マンションなどの場合は、通常の5年間から7年間に延長されます。

税金メリット3_登録免許税・不動産取得税|税率の引き下げ・控除額の増額

登録免許税・不動産取得税は、住宅の取得時に一度だけかかる税金です。長期優良住宅は、これらの初期費用を抑える効果もあります。

登録免許税は、土地や建物の所有権を登記する際に課される税金です。長期優良住宅の場合、建物の所有権保存登記の税率が、一般住宅の0.15%から0.1%に引き下げられます。

不動産取得税は、土地や家屋を取得した際に一度だけ課される都道府県税です。こちらも特例があり、家屋の課税標準から控除される額が、一般住宅の1,200万円から1,300万円へと増額されます。

税金の優遇措置は期限が決まっているので要注意。

不動産取得税・固定資産税の優遇措置は2026年3月31日、

登録免許税の優遇措置は2027年3月31日

が適用期限です。

\ 無料・たった1分・建築士が監修 /

長期優良住宅の3つのデメリットと注意点

多くのメリットがある長期優良住宅ですが、契約前に必ず理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。後悔しないように負の面もしっかりチェックしておきましょう。

デメリット1_建築費用が割高になる

長期優良住宅の認定を受けるためには、一般の住宅に比べて高い性能基準をクリアしなければなりません。

- 耐震性:「耐震等級2」以上

※耐震等級1の場合は厳格な基準を満たす必要あり - 省エネルギー性:「断熱等性能等級5」+「一次エネルギー消費量等級6」

- 劣化対策:「劣化対策等級3」かつ構造の種類に応じた基準(例:床下空間の高さ確保など)

- 維持管理・更新性:「維持管理対策等級3」

これらの性能を実現するためには、断熱材の厚みを増やしたり、より高性能な窓を採用したり、構造計算に基づいて壁の量を増やしたりする必要があります。

使用する建材のグレードや工事の手間が増えるため、どうしても建築コストは高くなる傾向があります。補助金や税金の優遇でどの程度相殺できるのか、総額で判断することが重要になるでしょう。

デメリット2_申請に手間と時間がかかる

長期優良住宅の認定手続きは、通常の建築確認申請とは別に行う必要があります。

一般的には、まず登録住宅性能評価機関という第三者機関に技術的な審査を依頼し、その評価機関が発行する「確認書」などを取得します。その後、確認書を添えて行政庁へ認定を申請する流れです。

複数の機関が関わり審査にも時間を要するため、家づくりの計画段階から余裕を持ったスケジュールを組むことが不可欠です。

デメリット3_建築後のメンテナンスが義務になる

この計画には、建物の構造や設備に関する点検の時期や内容が定められています。所有者は計画を実行し、点検や修繕の状況を「記録」として作成・保存しなければなりません。

このメンテナンス義務と記録の保存は、その住宅を将来売却したり相続したりする次の所有者にも引き継がれていきます。

\ 無料・たった1分・建築士が監修 /

補助金をもらうための申請方法と着工から入金までの流れ

長期優良住宅の認定や補助金に関する手続きは、家づくりのプロセスの中でも特に重要なステップです。

ここでは、申請のタイミングから補助金が実際に振り込まれるまでの具体的な流れを解説します。

申請は必ず「住宅の着工前」に

一度でも工事に着手してしまうと、後からの申請は一切認められません。家づくりの計画段階で、長期優良住宅の認定を取得する意向をハウスメーカーや工務店に明確に伝え、スケジュールに組み込んでもらうことが不可欠です。

申請から補助金が振り込まれるまでのスケジュール

認定から補助金受給までの大まかな流れを見ていきましょう。

ハウスメーカー等が、設計した住宅が長期優良住宅の技術基準に適合しているかどうかの審査を、第三者機関である「登録住宅性能評価機関」に依頼します。

評価機関から基準適合を示す「確認書」などが交付された後、それらの書類を添えて、建築地の市区町村や都道府県といった「所管行政庁」に認定を申請します。

計画が認定されると「認定通知書」が交付されます。認定を受けてからでなければ着工ができません。その分工期も伸びるので注意しましょう。

必要書類が揃い次第、補助金予算を確保することが可能です。まれに「工事完了しないと申請できない」と勘違いしている担当者もいますが、予約申請はこの時点でできます。

この手続きも、通常は建築事業者が代行します。

予約期限までに工事を行い、不備等認められなければ本申請となります。指定の要件を満たしていれば交付決定です。

事務局での審査を経て交付が決定されると、指定した口座に補助金が振り込まれます。

申請から入金までには数ヶ月を要するのが一般的です。※6か月以上かかるケースも。

申請手続きはハウスメーカーに任せきりで大丈夫?

認定申請や補助金の手続きは専門知識が必要なため、多くの場合は建築事業者が代理で手続きを行います。

しかし申請には期限があり、手続きも複雑なため「すべて任せているから大丈夫」と安心しきってしまうのは禁物。

特に補助金申請の締め切りが迫っている場合などは、営業担当者とこまめにコミュニケーションをとっておくと安心ですね。

\ 無料・たった1分・建築士が監修 /

補助金がもらえない?よくある失敗例と対策

長期優良住宅の補助金には、いくつかの「落とし穴」も。知らずにいると受け取れなくなってしまうケースがあります。

ここでは、実際に起こりうる失敗例とその対策を具体的に見ていきましょう。

失敗例1_予算が上限に達して申請が間に合わなかった

国の補助金制度は多くの場合、年度ごとに予算が定められています。申請額の合計がその予算の上限に達した時点で、受付が締め切られてしまいます。

特に人気の補助金制度では、業界が予想していた終了予定日よりも数ヶ月早く受付が終了することも珍しくありません。

ハウスメーカーとの打ち合わせや設計に時間をかけているうちに、「いざ申請しようとしたら、すでに締め切られていた」というのも、よくある失敗例の一つです。

補助金の活用を決めたら、できるだけ速やかに手続きを開始することが重要です。

建築を依頼する事業者に補助金申請の意向を伝え、スケジュールを確認しましょう。

また補助金事業の公式ホームページでは、予算に対する現在の申請額の割合(予算執行状況)が公表されていることが多いです。ご自身でも定期的にチェックしておくと安心ですね。

失敗例2_土地の条件(土砂災害警戒区域など)で対象外だった

例えば「土砂災害特別警戒区域」「急傾斜地崩壊危険区域」などに指定されているエリアです。

このような災害リスクの高い区域に住宅を建設する場合、行政によっては長期優良住宅の認定が下りないケースもあります。

「去年までは大丈夫だったのに、今年から基準が厳格化されて取得できなかった…」という方もいらっしゃいます。

そういった場合はハウスメーカーが把握しきれていないことも。土地の条件に付いても役所で確認しておくと安心です。

土地の購入を決定する前に、必ずその土地についてハザードマップを確認しましょう。

土砂災害だけでなく、洪水や高潮などの浸水想定区域についても併せて確認しておくことが重要。不動産会社やハウスメーカーの担当者に確認するのはもちろんですが、最終的にはご自身の目で公的な情報を確認することが最も確実な方法です。

失敗例3_ハウスメーカーの申請遅れやミス

長期優良住宅の認定や補助金の申請は提出書類が多く、手続きも複雑です。

そのため、建築を依頼したハウスメーカーや工務店の担当者による申請忘れや書類の不備、スケジュールの管理ミスといったヒューマンエラーで、補助金を受け取れなくなる可能性もゼロではありません。

また「着工前に認定申請をし忘れた」という場合、後から取り返すことはできないので注意しましょう。

ハウスメーカーを選ぶ段階で、長期優良住宅の申請実績が豊富かどうかを確認しましょう。

工事の進捗だけでなく、申請手続きの進捗についても定期的に確認のコミュニケーションを取ることをお勧めします。

失敗しない裏ワザ!

- ふらっと見学した展示場に憧れて「その場の感情で決断しない」

- 「一括資料請求サイトを活用」して複数の会社を比較検討する

- 事前に「間取りプランを貰い」プロの意見も取り入れる

「もっと他のメーカーと比較してから決めればよかった」という後悔の声は本当に多いです!

- カタログをもらうために展示場を回る必要が無い!

- 目の前で営業マンに勧誘されずゆっくり比較検討できる!

- 自分では探せなかったハウスメーカーや工務店と出会える!

- 1番人気のタウンライフは累計40万人が利用している!

一生に一度の夢のマイホームだからこそ冷静に判断できるよう住宅を検討する際は「一括資料請求サイトの利用がおすすめ」!

罰金もあり!長期優良住宅の「認定後の義務」とは?

長期優良住宅は高い品質と資産価値を将来にわたって維持するために、所有者には定期的なメンテナンスの義務が課せられます。

ここでは、具体的に何をしなければならないのか、そしてそれを怠った場合のリスクについて詳しく見ていきましょう。

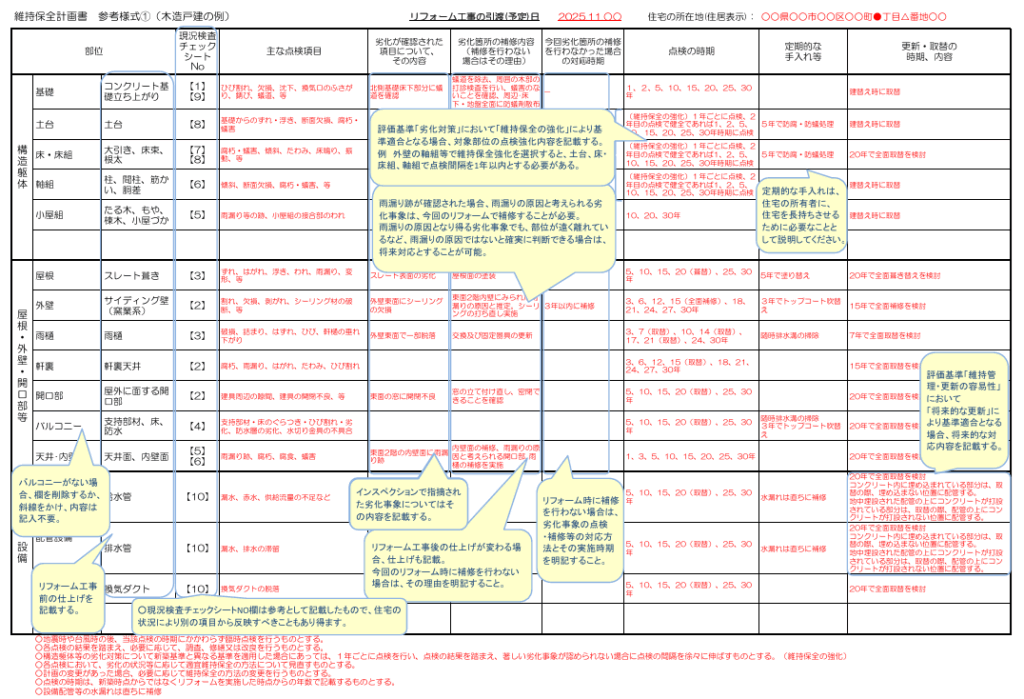

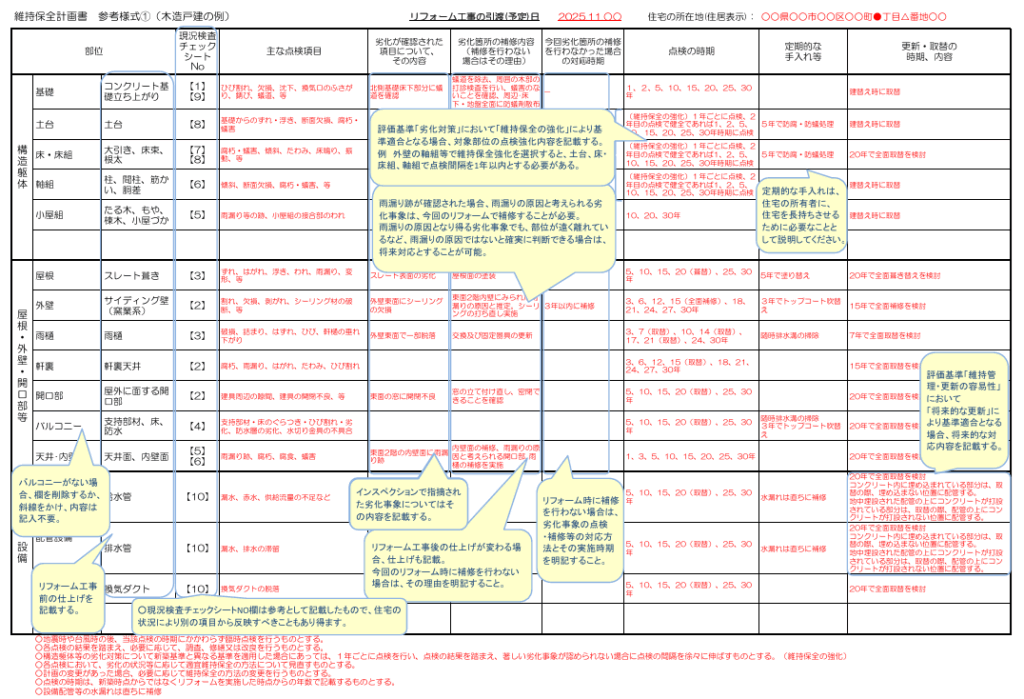

維持保全計画とは?何をいつやればいい?

この計画書には、住宅の性能を維持するために「どの部分を」「いつ」「どのように」点検・修繕するかが明記されています。

点検の対象となる主な部分 計画で定められる点検対象は、大きく分けて以下の3つです 。

- 構造耐力上主要な部分:基礎、柱、梁、床、屋根組など、建物を支える骨格部分。

- 雨水の浸入を防止する部分:屋根、外壁、窓などの開口部。

- 給水または排水の設備:給水管、排水管など。

定期点検は、基本的に住宅を建てた業者に頼むのが一般的です。知識がある方なら施主が自分で点検しても問題ありません。

点検のタイミングは決まっている?

その後も10年以内ごとに点検を行い、その計画期間は30年以上にわたることが定められています。また計画的な点検とは別に、地震や台風が発生した後には臨時の点検を行う必要も。

維持保全計画に従って点検や修繕を実施したら、その状況に関する記録を作成し保存する義務もあります。

点検記録の書類を捨てたらどうなる?

提出を求められたときに書類が無かったり、点検記録がなかったりすると罰金や認定を取り消されることもあります。

- 認定に関する書類:認定申請書、認定通知書、設計図書など。

- 維持保全に関する書類:点検・修繕の実施報告書、契約書(業者に委託した場合)など 。

- リフォームなどを行った際の変更認定申請書や図面など 。

- 売買や相続で所有者が変わった際の承認申請書など 。

将来住宅を売却する際にも適切なメンテナンスが行われてきたことの証明となり、資産価値を評価する上でも重要です。

でも書類提出を求められることなんて、めったに無いんじゃない?

必ず実施されるわけではありませんが、抜き打ち調査は実際に行われています。

嘘をついたり報告しなかったりすると30万円以下の罰金を科されますので、メンテナンスはしっかりしておきましょう。

\ 無料・たった1分・建築士が監修 /

おすすめはどっち?長期優良住宅とZEH(ゼッチ)の違いを比較

家づくりを始めると「長期優良住宅」の他に「ZEH(ゼッチ)」という言葉もよく耳にするのではないでしょうか。どちらも高性能な住宅を指す言葉ですが、その目的や性能が異なります。

「丈夫で長持ち」を重視するのが長期優良住宅、「日々の光熱費」に注目するのがZEH、と考えると分かりやすいかもしれません。

ここでは、それぞれの特徴を比べてみましょう。

長期優良住宅とZEH(ゼッチ)の違い

| 長期優良住宅 | ZEH(ゼッチ) | |

| 目的 | 住宅を長く大切に使う「長寿命化」 | 省エネと創エネによる「エネルギーの自給自足」 |

|---|---|---|

| 性能 | 耐震性(地震への強さ) 劣化対策(構造の耐久性) 維持管理の容易性(メンテナンスのしやすさ) | 断熱性(熱を逃がさない) 省エネ(高効率な設備) 創エネ(太陽光発電など) |

| コスト | 耐震性を高めるための構造強化や耐久性の高い建材の使用により、建築費用が増加します。 | 断熱材の質・量や、太陽光発電システム、高効率な給湯・空調設備などの導入により、設備費用が増加します。 |

長期優良住宅がおすすめな人

- 住宅の資産価値を重視し、将来にわたって高く維持したい方

- 地震への備えを万全にしたい、耐震性を重視する方

- 計画的なメンテナンスを行い、子や孫の世代まで住み継げる家を考えている方

長期優良住宅のメリットは、構造的な強さと耐久性にあります。

対策をしていない日本の住宅の平均利用期間は30年というデータも。対してアメリカでは55年、イギリスでは77年です。

気候や天災の影響もあるので単純な比較はできませんが、諸外国と比較して短いのが事実です。

ZEHがおすすめな人

- 月々の光熱費をできるだけ削減し、経済的な暮らしを送りたい方

- 太陽光発電に関心があり、エネルギーを自給自足する暮らしを目指す方

- 環境問題への関心が高く、CO2排出量の少ないエコな暮らしをしたい方

ZEHの魅力は、高い断熱性能と省エネ・創エネ設備による光熱費の大幅な削減です。

日々のランニングコストを抑え、環境にも配慮した生活を送りたいという方に適しています。

両方の認定を取得する選択肢も

「長期優良住宅」と「ZEH」両方の基準を同時に満たし、それぞれの認定を取得することも可能です。

長期優良住宅の省エネルギー性基準は、「断熱等性能等級5」および「一次エネルギー消費量等級6」となっており、これはZEHに求められる断熱・省エネ基準とほぼ同等です。

つまり、長期優良住宅の基準を満たした上で太陽光発電などの「創エネ」設備を導入すれば、ZEHの認定も同時に取得できるということ。

ただし性能や設備のグレードが高い分、建築コストも高くなります。ランニングコストと導入コストの比較や、ご家族の価値観などを考慮して検討しましょう。

長期優良住宅に関するよくある質問(Q&A)

- メンテナンスしないとどうなる?認定取り消しや罰則は?

-

計画に従った維持保全を行わない場合、まず所管行政庁から改善を求める指導が入ることがあります。この指導に従わないなど、悪質なケースと判断されると長期優良住宅の認定が取り消される可能性も。

認定が取り消された場合、受け取っていた補助金の返還や、それまで受けていた税の優遇措置(固定資産税の延長分など)の返還を求められることも。

また、所管行政庁から維持保全の状況について報告を求められた際に、報告をしなかったり虚偽の報告をしたりした場合は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

- リフォームや売却する時の手続きは?

-

リフォームや売却時には所定の手続きが必要です。

認定を受けた住宅を増築したり大規模なリフォームを行ったりする際は、原則として工事に着手する前に所管行政庁へ「計画変更の認定申請」を行う必要があります。

ただし、住宅の性能を向上させる変更など「軽微な変更」に該当する場合は、手続きが不要となることもあります。

\ 無料・たった1分・建築士が監修 /

まとめ|長期優良住宅の補助金・税制メリット

長期優良住宅は補助金や税制面で大きなメリットがある一方で、「建築後のメンテナンス義務」も伴います。

修繕を見て見ぬふりはできないため、メンテナンスにかかる費用も資金計画に入れておきましょう。

長期優良住宅で利用できる補助金・優遇制度

- 国の補助金|「子育てグリーン住宅支援事業」

受付期限:2025年11月14日 - 住宅ローン減税の拡充

- 固定資産税の減額期間延長

上記の他、長期にわたる税金のメリットも大きな魅力です。

知っておくべき注意点

- 認定申請は必ず「工事の着工前」に行う

- 土地が「土砂災害特別警戒区域」などに該当する場合、一部の優遇措置が受けられない可能性がある

- 認定後には「維持保全計画」に基づくメンテナンスと、その記録を保存する法的な義務あり

長期優良住宅の申請は通常の家づくりより手続きも増えるので、「知識が浅い担当者だったらどうしよう」と不安な方も多いですよね。

そんな方は直接モデルハウスへ行く前に「紹介制度」をぜひ活用してください。

経験豊富な営業担当がついたり建物価格の割引もあるので、気になるハウスメーカーがあれば使わない手はありませんよ。

\ 無料・たった1分・建築士が監修 /

家づくりは下調べをせずに進めると完成後に「え?もっと良い会社あったじゃん!調べておけばよかった〜!」と後悔する人が続出します。

そのため、まずやるべきは

とはいえ、一つずつ調べていくのも大変なので、最近は、一度にカタログが取り寄せできる「一括資料請求サイト」が人気です。

しかし、一括資料請求サイトということもあり、サイト選びを間違えると、カタログが届かなかったり、強引な営業を受けることにもなります。

良質な資料請求サイトを利用して、まずは興味がある会社をピックアップしましょう。

この3つは、大手企業が運営しており、登録されている住宅会社は厳しい審査をクリアしている会社のみです。

そのため、カタログを取り寄せたからといって強引な営業をしてこないため、まずはカタログを集めて情報収集する家づくり初心者さんには大変メリットの大きいサービスです。

\ 間取り・見積書まで欲しいなら/

\ 営業電話はNG!慎重派のあなたへ/

\ とりあえず安い会社を知りたいなら/

ぜひ、信頼できる一括資料請求サイトを利用し、効率よく家づくりを進めてください。